호메로스의 『오디세이아』는 단순한 귀향 서사가 아니라, 인간 존재에 대한 철학적 질문과 상징이 겹겹이 쌓인 모험 서사다. 특히 괴물들과의 조우는 단지 판타지적 장면이 아니라, 인간의 본성과 약점, 지혜와 공포, 운명과 자유의지를 통찰하게 하는 장치로 작동한다. 이 글에서는 키클롭스(폴리페모스), 사이렌, 스킬라와 카리브디스 등 주요 괴물 서사를 중심으로 『오디세이아』가 어떻게 인간의 실존을 문학적으로 형상화했는지를 분석하고자 한다.

운명의 장치로서의 키클롭스: 불가피한 고난과 인간의 한계

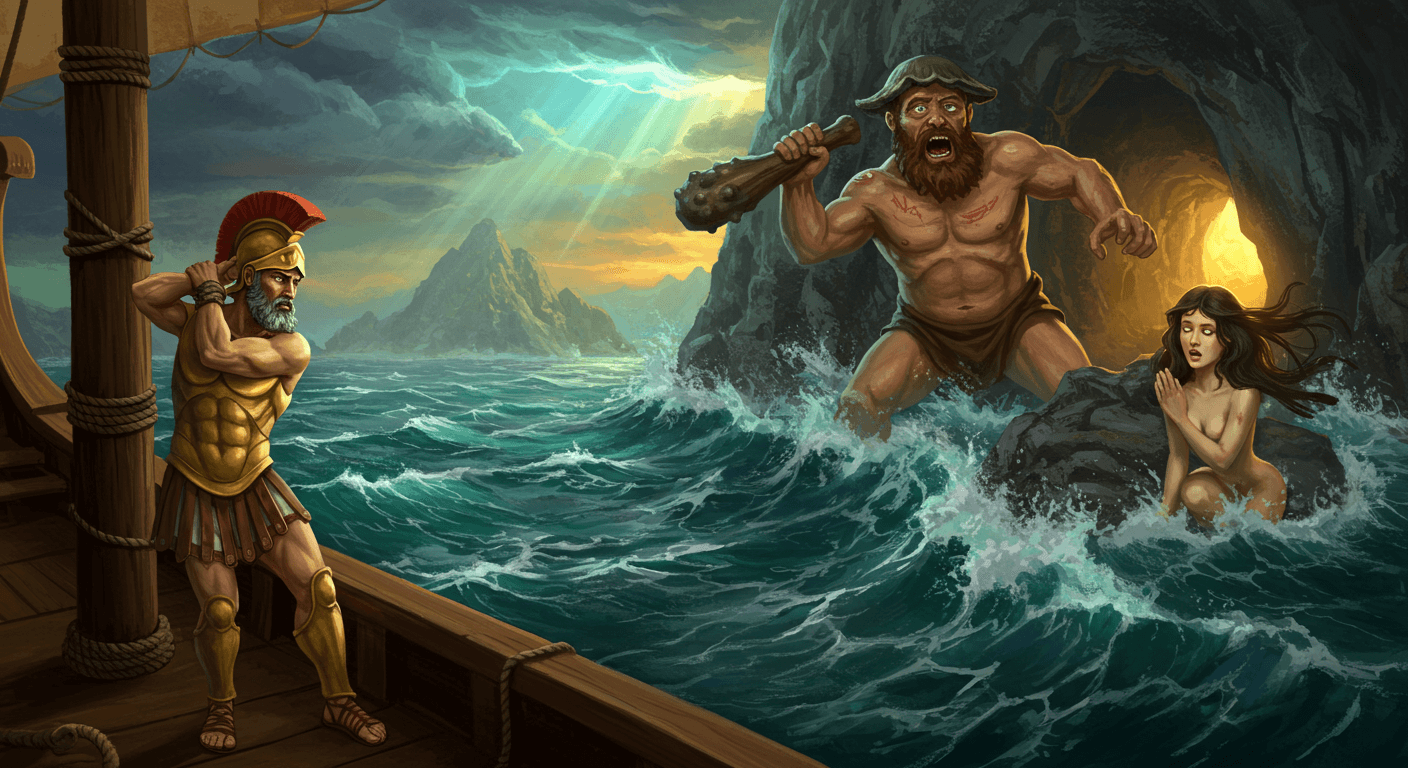

오디세우스가 가장 먼저 맞닥뜨리는 괴물은 키클롭스, 그중에서도 거대한 외눈박이 폴리페모스다. 이 에피소드는 『오디세이아』 전체에서 매우 중요한 서사적 전환점이며, 오디세우스와 그의 부하들이 '운명적으로 피할 수 없는 시련'을 상징적으로 마주하는 장면이다. 키클롭스는 야만성과 문명의 경계를 상징하는 존재다. 그는 신들에게 제물을 바치지도 않고, 인간 사회의 법과 규범도 따르지 않는다. 그의 동굴은 사유재산 개념과 노동의 흔적이 있으면서도, 타자에 대한 배려와 공존의 정신은 결여되어 있다. 이는 호메로스가 그린 '문명 밖의 세계', 즉 인간이 이해할 수 없는 혼돈과 운명의 영역을 대표한다.

오디세우스 일행은 폴리페모스의 동굴에 들어간 순간부터 스스로 운명의 수레바퀴에 들어선 것이다. 그들은 처음엔 단순히 안식을 취하려 했지만, 거대한 야수와 마주하면서 목숨을 위협받는다. 이때부터 오디세우스는 생존을 위해, 그리고 동료들을 구하기 위해 냉혹하고 계산적인 결단을 내리게 된다. 그는 폴리페모스에게 '아무도(우티스)'라는 가명을 쓰고, 치밀한 탈출 계획을 세운다. 이는 인간이 운명적 위기 속에서도 이성을 발휘할 수 있음을 보여준다. 하지만 탈출 직후 오디세우스는 자신의 이름을 밝히고 만다. "나는 오디세우스다!"라는 선언은 자아 정체성의 회복인 동시에, 자만심에서 비롯된 선택이다. 이 장면은 호메로스가 운명이라는 주제를 어떻게 복합적으로 다루는지를 보여준다. 오디세우스는 운명의 덫에서 벗어났지만, 그의 자아의식은 또 다른 파국을 부른다. 폴리페모스는 그의 아버지 포세이돈에게 저주를 걸고, 이로 인해 오디세우스의 귀향은 더욱 고난으로 가득 차게 된다. 이러한 구조 속에서 키클롭스는 단순한 괴물이 아니라, 인간이 피할 수 없는 운명의 시련과 그 시련 속에서 드러나는 인간의 오만, 실수, 그리고 대가를 상징한다. 운명은 피할 수 없지만, 인간은 그 속에서 선택하고 반응하며, 결과를 감내해야 한다는 철학이 서사의 중심을 이룬다.

자유의지를 시험하는 사이렌: 유혹 앞에서의 의지력

사이렌은 『오디세이아』에서 가장 상징적이고 철학적인 괴물 중 하나다. 이들은 직접적인 육체적 위협보다, 정신적 유혹과 파멸을 상징한다. 아름다운 노래로 항해자들을 유혹하여 파멸로 이끄는 사이렌은 고대 문명에서 쾌락, 욕망, 그리고 지적 허영의 은유로 자주 해석된다. 오디세우스는 키르케의 조언을 받아 사이렌 구역에 들어서기 전 철저한 준비를 한다. 그는 선원들의 귀를 밀랍으로 막고, 자신은 돛대에 몸을 묶게 하여 사이렌의 노래를 듣는 데 성공한다. 이 장면은 자유의지를 완전히 상징화한 장면이다. 그는 유혹을 막는 것이 아니라, 유혹을 견디는 방식으로 이성적 통제를 시도한 것이다. 사이렌의 유혹은 단순히 육체적 쾌락이나 파괴의 유혹이 아니다. 그들은 "세상의 모든 지식을 알려주겠다"며 인간의 자아와 지적 욕망을 자극한다. 이는 오디세우스가 그리스 영웅 중 유독 '지혜로운 자'로 불리는 이유를 뒷받침한다. 그는 자신의 욕망을 인정하고, 그것을 억제하는 방법을 설계함으로써 자유의지를 실현한다. 사이렌의 등장은 인간이 외부의 위협이 아닌, 내면의 갈등과 싸워야 할 때 얼마나 더 위험하고 복잡한지를 보여준다. 괴물과 싸우는 일은 단호한 무력으로 해결되지만, 유혹과의 싸움은 자신과의 싸움이기에 훨씬 더 어렵고 지속적이다. 이 점에서 호메로스는 괴물의 정의를 확장한다. 괴물은 외부에 있지 않다. 가장 큰 괴물은 인간 내면의 욕망, 교만, 충동일 수 있다.

오디세우스는 돛대에 묶여 스스로를 구속함으로써, 인간의 자유의지는 단순한 '무제한의 선택'이 아니라, '절제된 행동의 가능성'이라는 철학을 보여준다. 그는 자신이 유혹당할 것을 알면서도, 그 유혹을 체험하고자 했으며, 그것을 통제할 방법을 선택함으로써 자유의지를 실현했다.

트로이 이후 괴물 서사의 의미: 전쟁의 후유증과 인간성 회복

『오디세이아』의 괴물 서사는 『일리아드』에서의 전쟁 영웅 서사와는 뚜렷이 대비된다. 트로이 전쟁에서의 오디세우스는 기민한 전략가이자, 집단을 위해 싸우는 전사였다. 하지만 귀향 여정에서는 공동체보다는 개인의 생존과 인간성의 회복이 중심이다. 괴물들과의 조우는 그가 전쟁터에서 지닌 폭력성과 경쟁심을 비추는 거울과도 같다. 트로이 이후 오디세우스가 마주하는 괴물들은 대부분 신체적 폭력보다는 정신적, 도덕적 시험을 가하는 존재들이다. 키클롭스는 인간성 없는 야만성의 상징이고, 사이렌은 과도한 지적 욕망과 허영의 상징이며, 스킬라와 카리브디스는 두 악 사이의 선택이라는 도덕적 딜레마를 보여준다. 이는 전쟁 영웅이 전쟁 이후에도 영웅일 수 있는가에 대한 질문이며, 인간이 파괴 후 어떻게 자신을 회복할 수 있는가를 묻는 과정이다. 트로이 전쟁이 공동체적 가치와 영웅적 명예를 중심으로 구성되었다면, 『오디세이아』는 개인의 내면, 가족, 귀환, 그리고 인간성의 회복에 초점을 둔다. 괴물 서사는 단순한 모험이 아니라, 인간이 자신이 저지른 폭력과 오만을 반성하고 정화하는 의식의 과정이다. 오디세우스가 하나하나 괴물들을 지나 귀향하는 여정은, 인간이 고통을 거쳐 성숙해지는 문학적 모델을 제시한다. 이러한 측면에서 볼 때 『오디세이아』는 트로이 서사의 연장선이 아니라, '정화된 인간 서사'로 기능한다. 오디세우스가 귀향한 후에도 그는 조심스럽게 정체를 숨기고, 이타카에서 벌어지는 내부의 갈등을 신중히 해결한다. 이는 그가 괴물들과의 조우를 통해 단지 살아남은 것이 아니라, 한 인간으로서 성장하고 변화했음을 보여준다.

괴물은 외부가 아니라 인간 내면의 은유

『오디세이아』의 괴물 서사는 인간 존재의 본질을 꿰뚫는 은유이다. 키클롭스는 피할 수 없는 운명을, 사이렌은 자유의지의 유혹과 시험을, 그리고 트로이 이후의 괴물 서사는 인간 내면의 회복과 성장을 의미한다. 호메로스는 판타지적 장치를 통해 실존적 질문을 던지며, 독자로 하여금 인간이란 무엇인지, 살아남는다는 것의 의미가 무엇인지를 되새기게 한다.